Cuando mandé hacer mi escritorio quise que fuera tan grande como para poder desplegar sobre él un mapa de buenas proporciones. Si nunca lo he hecho, no ha sido por falta de espacio. Y sin embargo el panorama se complica extraordinariamente y casi siempre sin darme cuenta. El problema hay que buscarlo en mí, que procedo por aproximación simultánea sobre varios frentes de trabajo y por eso, un día sí y otro no, tengo que encabezar aparatosas recogidas, la mayoría de las veces de libros y papeles que fueron consultados un momento y se quedaron a hacer turismo en mi escritorio, contagiados por mi incurable tendencia a la divagación.

Aunque recurro a ellos casi a diario, no forman parte de este recorrido cosas como la agenda, el escáner o el sacapuntas eléctrico; tampoco, un tintero de Mont Blanc que insiste en una interpretación elegante de la postura de Chac mool, de la que sólo yo me doy cuenta. Ni siquiera el vaso con lápices —entre los que descuellan tijeras y abrecartas—, o la muñequita de plomo pintada a mano que ofrece una copa, y menos aun la población flotante de discos compactos, fotos, otros papeles y documentos, más libros…

Así que el pequeño país delante de mis ojos se modifica una y otra vez, todos los días, semana a semana, con la excepción de los siguientes objetos, que persisten en su ser igual que la piedra o el tigre de la cita de Spinoza en la lectura de Borges. Como en los cuadros de Vermeer, la luz los baña por la izquierda, filtrada por un soberbio trueno que empieza a florecer con atraso respecto a la temporada y sus compañeros de calle.

La pieza de Yázpik. Colocada en una base de pino macizo que le mandó hacer mi padre cuando la tuvo a su cargo mientras viví en España, ocupa el lugar más destacado de mi escritorio y mi estudio. Fue un regalo del propio escultor, de quien fui vecino en la calle de Wisconsin, colonia Nápoles, en el segundo y más duradero de los tres domicilios que tuvo Viceversa. La planta baja de su casa, poblada con majestuosidad de esas piedras tajadas o pulidas que sólo se describen apropiadamente en toneladas, y entre las que el único objeto no pétreo era un piano, parecía el rincón de un planeta desconocido. Una tarde me invitó a escoger, de un grupo de piezas pequeñas, la que más me gustara y me decidí por ésta, de la que todos los días saco lecciones de armonía y equilibrio.

El florero de Fernanda. En junio de 2007, algunos meses después de la muerte de mi abuela, mi padre me dijo que en su departamento quedaban bastantes cosas después de la selección hecha por diversos parientes, por si quería echar un ojo y quedarme con algo. En cuanto vi este florero, que destacaba por su verticalidad y buen gusto en la mesa de la cocina, llena de objetos que nadie quiso, supe que mi decisión estaba tomada. No lo recuerdo en el departamento vigente de mi abuela; llegó a mí desde un pasado inmediato que desconozco y ocupa un lugar privilegiado entre las cosas de mi afecto presente. De cuando en cuando le pongo un ramo de astromelias en su memoria.

La foto de la Escuelina. Desde poco después de su llegada a México en 1923, el día mismo que estalló la rebelión delahuertista, y hasta medio siglo más tarde, cuando decidió mandar a ampliarla y colgarla en una pared de su despacho, mi abuelo llevó en la cartera esta foto en la que sale su padre, el maestro del pueblo de Asiego de Cabrales, rodeado de más de treinta niños. Entre ellos aparecen dos hermanos y tres o cuatro primos hermanos, entre ellos su futura mujer. Viviendo en Oviedo, donde me dediqué a investigar la emigración de asturianos a México, mandé yo mismo hacer una ampliación que colgué en la pared del espacio en el que trabajaba. El ejercicio literario que tengo en el horno y que escribí mayormente en Asturias, con la foto siempre delante, está muy relacionado con ella.

Unas madreñas de niño. Según me cuenta mi madre, las compró embarazada de mí en la tienda Los Cinco Precios de Oviedo unos días antes de salir de Asturias camino de México. Era finales de 1963. En octubre de 2006, al volver yo mismo de España, las puso en mis manos y desde entonces las tengo a la vista. En la punta tienen un hórreo a colores. La derecha cumple la función de sostener el cable de mi computadora cuando no está conectada.

Un platito del hotel Hernán Cortés de Gijón. En la esquina contraria a mi computadora, y por lo tanto en el extremo más alejado de mi lugar exacto de trabajo, hay un pequeño plato de servicio de café del hotel donde mis padres pasaron las primeras noches después de su boda, en el que ocuparon la habitación 614. Con naturalidad, el platito se fue llenando de pequeñas monedas extranjeras, pilas, una medalla de aprovechamiento del Colegio México y una piedrita preciosa color verde, regalo de Gratidia, que olvidé en un hotel de Oaxaca y recuperé unos meses más tarde.

Un pequeño elefante de madera. Ya conté que fue en las páginas de La Dorotea donde se produjo el feliz encuentro con el gaditano Columela; gracias a una nota a pie de página, conocí también el significado botánico del verbo “pulular”. Salvo el discutible caso de un pequeño ficus decora, que acusaba meses de luz deficiente y riego inapropiado, lo único que pululaba en el departamento del edificio frente al Campillín en el que viví en Oviedo era la decoración, varias series infinitas de pequeños objetos que evocaban lugares, personas, afectos… Lo primero que hice fue desaparecerlo todo en cuanto armario, cajón y hueco encontré vacío. Cuando llegó el turno de poner a la sombra este simpático elefantito de madera, decidí hacer una excepción. Tres años más tarde, cuando estaba recogiendo mis cosas porque me regresaba a México, me di cuenta de que prefería no separarme de él y lo eché a la maleta. Es el único recuerdo físico que guardo de aquel departamento.

La imagen de las dos Lolas. La espontaneidad del gesto, la ausencia de un diente frontal, el pelo acomodado de cualquier forma... Nótese un amago de pequeños aretes en los lóbulos de las orejas, más claramente en el derecho, que hace descartar la primera impresión de que se trata de un niño. Pero basta para reconocer a Lola la bellísima transparencia gatuna de sus ojos rasgados. ¿De dónde sacó la pequeña tira de fotos de estudio, de la que acabaron sobreviviendo estas dos? ¿Y con qué materia estaría en contacto? Las dos las rayas divergentes que se proyectan desde el ángulo superior izquierdo, líneas de fuga de un foco metálico, ponen un maravilloso color de óxido a una imagen originalmente en blanco y negro. A petición mía, Lola hizo esta copia para la que ella misma escogió el marco.

Un retrato en el parque de la Venta. Fue tomada en el verano de 1987 durante un viaje con Ángeles y Eugenio al Sureste que empezó en Oaxaca, pasó por Chiapas y acabó en Tabasco. En el Parque de la Venta reconocí de inmediato el altar, o quizás una copia del altar contra el que famosamente se retrató Pellicer, el creador de aquel espacio fantástico.

En el museo del sitio estaba en venta el Álbum Fotográfico del tabasqueño que conservo, publicado en la colección Tezontle del Fondo en 1982. La foto original, que es de treinta años antes, lleva al pie estos versos suyos: “Navega en mi sangre / lo más antiguo de México” (pág. 109). Entre risas, haciendo cálculos y tomando todo tipo de referencias (la mano, el hombro, la otra mano, el pie…), me coloqué lo mejor que pude en imitación del inimitable poeta. Eugenio hizo click.

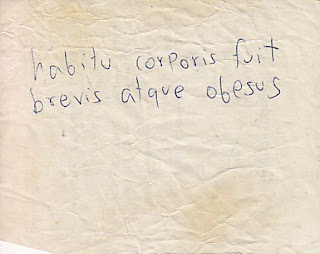

La descripción física de Horacio. Casi sin darme cuenta, esta pequeña nota escrita al dorso de un recibo de cajero automático me ha acompañado desde Oviedo, en cuya biblioteca pública leí la parte en español de una edición bilingüe de la Vida de Horacio escrita por Suetonio.

Yo venía desembarcando de uno de los libros más hermosos que he leído, Poets in a landscape de Gilbert Highet, que compré en la librería en la que Nattie trabajaba en Londres. Horacio y Suetonio vivieron con un siglo de diferencia, una distancia mínima si se compara con los veinte que me separan de ellos. La frase, que hace la descripción física del amigo de Mecenas, es tan nítida que quita toda importancia a mi ignorancia del latín: habitu corporis fuit brevis atque obesus. Un testimonio, de su propio tiempo y lengua, del aspecto de uno de los más grandes poetas de Occidente.

Fergus,

ResponderEliminarchido, chido, chido post.

Me encanta.

Me reconozco en el brevis atque obesus.

Un abrazo.

Xavi

Fer,

ResponderEliminarpuro pop art la foto de Lolina

Xav

Excelente entrada.

ResponderEliminarMe hiciste recordar un reportaje aparecido hace unos cinco años en El País. En él, presentaban fotografías de los estudios de escritores y científicos varios.

Algunos casi tan acogedores como el tuyo.

Saludos,

Woow, me encanta tu poesía, me gusta más tu prosa y ahora quedé enamorada de tu escritorio. Que bello lugar para escribir!

ResponderEliminarQué viaje más interesante al exterior, pero paradójicamente más bien al interior del gran poeta y amigo Fernando Fernández.

ResponderEliminarUn saludo desde Asturias, aunque vivo en gijon tengo un restaurante en Covadonga que asu vez es un museo de iconografia sobre Covadonga y el cristal de "La Industria" fabrica de vidrios de Gijon del sigloXIX me encantaria conocerte el dia que vengas por Asturias, "eses madreñes" como diriamos en Asturias dicen mucho de tus sentimientos. Un abrazo, Manuel Presedo.

ResponderEliminarMe gustó... lo más, el objeto amable que de da lecciones diarias de armonía y equilibrio, es genial...

ResponderEliminarMe encantó. Acabo de descubrir tu blog y te diré que me gusta mucho. Ya soy un seguidor. Un abrazo desde mi morada de Barranco, en el Perú. Felicidades.

ResponderEliminarMuchas gracias, Orlando. El blog se renueva todas las semanas, el domingo en la noche. Un saludo amistoso hasta Barranco.

ResponderEliminar