|

| Mi padre. Toledo. Otoño de 2014. Foto: FF |

Mi padre me tomó del brazo y me dijo que acababa de acordarse de que

aquella madrugada había tenido un sueño francamente curioso: en él, añadió, yo le confesaba

que era judío. El carácter en cierto modo ritual del viaje con que celebrábamos

su llegada a los ochenta años, lo inusitado del sueño, la belleza y solemnidad

del gran templo toledano, todo ayudó a que el comentario se me grabara con un

matiz entrañable y agradable.

Siempre

oí decir, entre los miembros más avispados de la sociedad de emigrantes

asturianos entre quienes fui criado (Pepe Luis, Manolo Viejo, etc.), que

Cabrales, aquel lugar del norte de España de donde nuestras familias provenían,

una comarca por entonces extraviada en las montañas más inaccesibles e

inhóspitas, había servido de refugio a no pocas familias que decidieron no

abandonar la Península cuando los judíos fueron expulsados de España a finales del siglo

XV. No sé hasta dónde esa afirmación cuente con el beneplácito de los

historiadores, pero el aspecto de los más ancianos de esos

pueblos, hombres de maneras severas y miradas melancólicas, apéndices nasales considerables, orejas y manos rotundas, y todos aquellos apellidos como Rojo o Bueno, Blanco

o Viejo, me hicieron siempre encontrar sugerente la idea.

En junio del año pasado, cuando estuve en Ámsterdam para celebrar yo a mi vez mi

llegada a los 54, me impresionó la huella judía en aquella ciudad.

Como

es bien sabido, a diferencia del estratégico puerto de Rotterdam, que fue

bombardeado por los nazis, la ciudad donde Rembrandt pintó hasta su muerte sobrevivió a la guerra una vez que la comunidad judía fue desgarrada y

entregada a la aniquilación. A unos metros tan sólo de la casa del gran pintor

del siglo XVII se advierte la diferencia del barrio judío, cuyas casas,

ya que estaban abandonadas, fueron desmontadas para servirse de sus materiales en

los meses invernales de la guerra.

La arquitectura de la ciudad es bastante

uniforme precisamente salvo en esa zona, en donde muchas casas fueron levantadas

de nuevo con métodos y materiales ya del siglo XX, y su aspecto produce en quienes las contemplan una

extraña sensación de contraste.

|

| La gran sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Junio de 2018. Foto: FF |

|

| Foto: Lola G. Zapico |

El de Ámsterdam es el más conmovedor de cuantos

he conocido. Quienes idearon la manera de preservarlo tomaron la decisión de

conservar algunas paredes del fondo del pequeño edificio, pero sin techo, al aire libre. El efecto es

de una sobria pero violenta desolación conforme a los crímenes que fueron

cometidos en él. Nada más elocuente de las atrocidades que se perpetraron en

ese foro que el vacío a cielo abierto, que cae como una losa sobre lo que

alguna vez fue el escenario y el patio de butacas, y que repercute agresivamente

en quienes lo visitan.

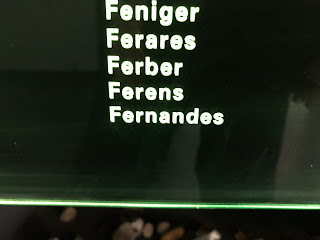

Antes de entrar a lo que fue propiamente el foro, o de salir, más bien, al aire libre, visité el modesto pero terrible museo que ilustra lo que ocurrió en esa ciudad y en ese teatro, el cual se despliega en la planta superior del edificio. En el nivel de entrada, a la izquierda según se entra de la calle, hay unas grandes placas verticales en donde están inscritos, contra fondo negro, los apellidos de los hombres y las mujeres judíos que fueron desaparecidos en la ciudad y más tarde asesinados durante el trágico lustro que va de 1940 a 1945. Entre los cientos de nombres consignados allí, encontré el de una familia, supongo que de origen portugués, apellidada "Fernandes".

Antes de entrar a lo que fue propiamente el foro, o de salir, más bien, al aire libre, visité el modesto pero terrible museo que ilustra lo que ocurrió en esa ciudad y en ese teatro, el cual se despliega en la planta superior del edificio. En el nivel de entrada, a la izquierda según se entra de la calle, hay unas grandes placas verticales en donde están inscritos, contra fondo negro, los apellidos de los hombres y las mujeres judíos que fueron desaparecidos en la ciudad y más tarde asesinados durante el trágico lustro que va de 1940 a 1945. Entre los cientos de nombres consignados allí, encontré el de una familia, supongo que de origen portugués, apellidada "Fernandes".

El

único poema de Oscuro escarabajo que

no fue escrito entre 2015 y 2016 se llama “La buena memoria”. Lo redacté unos

quince años antes, en 2001, en un bar a cielo abierto una tarde dominical durante

un descanso en el camino en un viaje por algunas ciudades españolas (Bilbao,

San Sebastián, Santander, Gijón) en compañía de mi amigo Fernando Rodríguez

Guerra.

Su tema es aquello que produce en nosotros, con el paso de los días, ese género de viaje ambicioso, de varias ciudades en pocos días, que emprendemos los latinoamericanos en Europa. Con el paso de los días y las ciudades ya no sabemos con exactitud en dónde vimos aquella plaza, en cuál sitio exactamente estaban aquel pozo o esa fuente. Al final, todo ello queda extraviado y confundido en nosotros y acaba componiendo en nuestro interior una apretada ciudad en donde hay callejas que se curvan en tanto avanzan, casas que se amontonan unas contra las otras, esquinas que han dejado de serlo, todo lo cual, en conjunto, termina por dibujar un mapa caprichoso parecido al de esas fascinantes juderías españolas como la de Córdoba o la de Toledo. De eso se trata el poema: uno perderá los detalles de la localización de los sitios que visita, pero esos lugares tienen adentro de nosotros una réplica en donde todo conserva un aire, si bien distorsionado, perfectamente legítimo, como en un sueño.

Su tema es aquello que produce en nosotros, con el paso de los días, ese género de viaje ambicioso, de varias ciudades en pocos días, que emprendemos los latinoamericanos en Europa. Con el paso de los días y las ciudades ya no sabemos con exactitud en dónde vimos aquella plaza, en cuál sitio exactamente estaban aquel pozo o esa fuente. Al final, todo ello queda extraviado y confundido en nosotros y acaba componiendo en nuestro interior una apretada ciudad en donde hay callejas que se curvan en tanto avanzan, casas que se amontonan unas contra las otras, esquinas que han dejado de serlo, todo lo cual, en conjunto, termina por dibujar un mapa caprichoso parecido al de esas fascinantes juderías españolas como la de Córdoba o la de Toledo. De eso se trata el poema: uno perderá los detalles de la localización de los sitios que visita, pero esos lugares tienen adentro de nosotros una réplica en donde todo conserva un aire, si bien distorsionado, perfectamente legítimo, como en un sueño.

|

| Sergio Vela dirige una lectura de la Medea de Heiner Müller. Febrero de 2018. Foto: FF |

Lo dediqué

a mi memorioso amigo Sergio Vela, apasionado conocedor de la cultura judía, con

quien pronto celebraré cuarenta años de amistad sin interrupciones y a quien me

unen todo género de evocaciones y recuerdos. Nunca había publicado el poema; cuando armé Palinodia del rojo,

en 2010, me pareció que no tenía nada que ver con ninguno de los otros textos

de ese libro. Contrariamente a eso, en el momento en que estuvo listo Oscuro escarabajo sentí que en sus páginas había, finalmente, un lugar para él. Lo reproduzco a continuación para que lo

conozcan quienes se asoman a esta página en línea.

La buena memoria

A Sergio Vela

En unos días habré recolocado

esta plaza con torre,

esa fuente

al final del acueducto, el pozo sin brocal

de aquella bocacalle

en un espacio ajeno a ésta

en un espacio ajeno a ésta

y otras calles.

Para entonces

ya no podré decir

en qué ciudad ni cuándo exactamente

estaban,

si fue en ésta, o aquélla, al mediodía,

o una noche con luna,

si en un rincón del casco antiguo

o en el centro de aquella ciudadela

al lado de la ría.

Mucho menos podré decir entonces

si quedarán fincados e infinitos,

para siempre inmutables

y en su sitio,

y en su sitio,

incesante

aquella plaza con torre,

persistentes las aguas

de la fuente, detenido en alguna bocacalle

el pozo sin brocal.

Pero en otra ciudad

que poco o nada se parece a alguna

que poco o nada se parece a alguna

de éstas,

en la que todo cambia

y nunca encuentro nada

(ni el pozo ni la fuente ni la plaza),

allí estarán,

allí estarán,

en una u otra esquina

–en esta calle o la otra, al lado de mercado

–en esta calle o la otra, al lado de mercado

o de la sinagoga,

de mi íntima y segura

judería.

judería.

___________________

La foto que abre este post fue tomada en junio del año pasado en el interior del Hollandsche Schouwburg de la ciudad de Ámsterdam. Es de Lola G. Zapico.

Más

sobre Oscuro escarabajo en este blog:

Un poema, seguido de una entrevista, https://bit.ly/2V2lttd

La edición, https://bit.ly/2EKrpCL