María del Pilar Montes de Oca Sicilia, así, con todos

sus nombres y todos sus apellidos, representa en México una actitud frente al

conocimiento que es bastante excepcional. Lo normal es que quien sabe mucho de

algún tema se recluya entre las paredes de su cubículo y se entregue a una

suerte de contemplación que a menudo resulta poco o nada fructífera.

Ella, que desde muy joven se interesó con seriedad en

la lingüística, que hizo estudios de especialización y publicó trabajos

académicos en revistas que de tan adustas carecen de imágenes —de ésas que tienen

palabras pequeñas a cuyos pies brotan palabras todavía más pequeñas, con indicaciones

que conducen a prolijas bibliografías en las que nadie ha andado—, ella, quiero

decir Pilar, María del Pilar Montes de Oca Sicilia, que tanto sabe de la lengua

que hablamos, un día sintió que se asfixiaba en los ámbitos académicos y

decidió crear una revista que primero disfrazó de boletín de servicios

editoriales y en la que dio rienda suelta a su necesidad de explicar los

fenómenos de la lengua, la que está expuesta a los cambios que le dan vida, que

todos presenciamos pero casi nunca advertimos.

Y así, desde las páginas de Algarabía —como acabó llamándose aquella revista— durante los

últimos años se ha dedicado a hacer, en nombre de la lengua, pero no de

cualquier lengua, de la lengua viva, de la que todavía no está por fuerza en

los libros normativos, en las gramáticas y los diccionarios sino en la calle y

la conversación, en el trabajo y la familia, en el centro del país y en las

orillas, toda la batahola y el estrépito y la bulla y la barahúnda que

gozosamente las palabras son capaces de permitir, que se forman con los 23 fonemas

con los que cuenta la lengua, según ella nos recuerda, para armar las infinitas

posibilidades expresivas del español. En las páginas de este libro, al igual

que sucede en las de su revista, Pilar nos lleva de la mano por el mundo con la

maravillosa brújula de su palabrerío.

Escribo “brújula” con toda consciencia pero cuando la

veo en la pantalla de mi computadora me doy cuenta de que la utilizo como metáfora

de manera imprecisa: las palabras, por sí mismas, cuando son nuestra brújula, no

suelen llevarnos muy lejos, o no al menos por buen camino. Si tenemos suerte acaban

conduciéndonos hasta enigmáticos textos barrocos, que a veces resultan esfinges

sin secreto; cuando nos va mal, que es lo que ocurre con más frecuencia, sirven

para adornar como si fueran flores de plástico los altares de los dogmas o

como coronas funerarias los frontispicios discursivos de los partidos políticos,

pero resultan torpes o inútiles para la comunicación.

Como Pilar se orienta en el mundo como mujer, su

brújula es más bien su feminidad. Lo que es mucho decir: la de las mujeres fue quizás

la más importante revolución ocurrida en la sociedad del siglo XX, el siglo en

el que ella nació, se formó y se realizó como profesional de las palabras, y de

mujer surgen y se tiñen y caminan por el mundo no pocas expresiones de su

pensamiento, tal como queda claro en este libro.

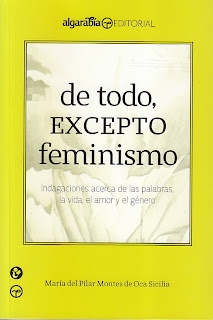

Si en De todo,

excepto feminismo se cuida de colocar la palabra feminismo en su título, y

lo hace con el evidente propósito de deslindarse de lo que significa, ese

deslinde público y notorio no le sirve sino para homenajear, de manera negativa

si se quiere, a un movimiento ahora desprestigiado por sus excesos pero en boga

con particular ímpetu por los tiempos en los que ella nació, en los años

sesenta del siglo de la revolución social de las mujeres. Pese a hacer la

crítica del feminismo, Pilar le reconoce el papel que jugó y lo admite como un trascendental

referente histórico. Si no le sirve para expresarse, o expresar el tiempo que

le ha tocado vivir, sabe que de alguna manera ella misma y lo que piensa son un

resultado de él.

De esto, mayormente, trata su libro: de revisar desde

el privilegiado mirador de sus conocimientos lingüísticos el papel que han

jugado las mujeres en la historia, desde las razones por las que ellas impulsan

antes que los hombres las modificaciones de la lengua hasta la arqueología, la

literatura, las costumbres amorosas, la sexualidad, la medicina o la sociología…

Así, sus temas se van hilvanando con fino hilo mujeril:

los casamientos y los partos, el uso de los apellidos de soltera o de casada, los

matrimonios morganáticos y bostonianos, la cacería de brujas en Salem, las palabras

disoluta o mojigata… Pero no se me malentienda: María del Pilar Montes de Oca

Sicilia escribe sobre la mujer y no

necesariamente como mujer, porque tiene

presente la lección de Virginia Woolf que pide una expresión colocada por

encima de las peripecias del sexo de quien escribe.

Sus artículos a mucha honra podrían estar firmados por

un buen filólogo hombre tal y como están firmados por una buena filóloga mujer —o

si no fuera una indeseable quimera, por un filólogo que no fuera ni hombre ni

mujer—. En las páginas de De todo, excepto feminismo aparece en su debido lugar la autora de Orlando pero también las otras lecturas

que le importan a Pilar: Borges, autor del cuento sobre la feminista “Ulrica”, y

Javier Marías, cuya literatura está poblada de singulares mujeres, y hasta Marguerite

Yourcenar, que fue unas de las máximas escritoras del siglo pasado.

Y si es verdad que algunas páginas alcanzan considerable

especialización, como cuando explica los asuntos de género en algunos idiomas o

explica algunas características de una lengua australiana casi en extinción,

cualquiera puede seguirle el paso porque resulta amena, y lo que es más

importante, atenta siempre con el lector. Ahí es quizás donde su excepcionalidad

alcanza las cotas más altas: Pilar resulta cercana, aunque nos hable de usted; su

conocimiento, que es a veces sofisticado, se refiere constantemente a asuntos

de cultura popular —en los que de paso encontramos efectivos ejemplos de los

cambios en la forma de expresarnos—, al grado de hacernos sentir que estamos en

una conversación.

Pilar está al día de lo que ocurre en el ámbito de sus

intereses, aunque comparte la información con ese toque de inmediatez y

familiaridad que nos hace partícipes de sus descubrimientos, como si algo de

ellos estuviera ya en nosotros. ¿De dónde viene la palabra tabú y cómo los

tabúes están presentes en las sociedades actuales? ¿Qué pensar del nushu, una lengua ritual china reservada

a las mujeres que se mantuvo secreta hasta hace unas décadas, ahora que ha

muerto la última que la hablaba? ¿Y el amor cortés, algunos de cuyos usos

siguen de alguna manera entre nosotros, hombres y mujeres, y del que a Pilar,

por mucho que la sintamos del siglo XXI, se reconoce heredera? Las respuestas

están en este libro pensado para ser leído de corrido o volver a él una y otra

vez.

(Este texto sirve de prólogo a De todo excepto feminismo, el libro que reúne los trabajos sobre

filología y género de María del Pilar Montes de Oca Sicilia, directora de la

revista Algarabía, que se presentó la

noche del jueves 31 de enero de 2013 en el ex Convento de Churubusco. Una

versión reducida apareció el día de ayer en Laberinto, suplemento cultural del periódico Milenio).

__________________________

Lee sin salir de este blog:

Fin de año en Donceles, http://bit.ly/Yfs2cy

El Maestro, uno de los siete gatos de Gerardo Deniz [en la foto de la izquierda], http://bit.ly/P581fq

Dos notas sobre El

ciclismo y los clásicos, http://bit.ly/WVnlUp

Un signo tuyo busco en todas las otras, http://bit.ly/YLutPM